Bayangkan pagi yang sibuk: Anda sebagai guru berdiri di depan kelas, menjelaskan rumus matematika sambil melirik jam dinding, khawatir apakah murid-murid sudah “paham” untuk ujian besok. Atau sebagai orang tua, Anda membantu anak mengerjakan PR sambil bertanya-tanya, “Apakah sekolah ini benar-benar mempersiapkan dia untuk dunia nyata?” Pengalaman seperti ini familiar bagi banyak dari kita. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas, seringkali kita merasa pembelajaran hanyalah tentang “menyelesaikan materi”—bukan tentang membangun jiwa yang tangguh dan kreatif. Tapi, apa jika ada angin segar yang mengajak kita melihat pendidikan sebagai perjalanan holistik? Itulah yang dibawa oleh kebijakan baru, khususnya Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. Mari kita telusuri bagaimana perubahan ini bukan hanya dokumen, tapi undangan untuk mengubah cara kita mengajar dan mendidik.

Masalah Umum di Balik Rutinitas Mengajar

Sebagai guru atau orang tua, kita sering terjebak dalam pola lama: fokus pada hafalan, tes standar, dan nilai rapor. Hasilnya? Murid-murid yang pintar di kertas, tapi kurang siap menghadapi tantangan seperti kolaborasi tim atau pemecahan masalah kompleks. Menurut survei pendidikan nasional, lebih dari 60% guru merasa kurikulum sebelumnya kurang fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid beragam—mulai dari yang berkebutuhan khusus hingga yang berbakat tinggi.

Masalah ini semakin terasa di era digital, di mana anak-anak kita lahir dengan gadget di tangan, tapi seringkali pembelajaran masih “satu ukuran untuk semua.” Akibatnya, muncul ketidakmotivasian, stres, dan gap antara sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Kebijakan baru hadir untuk mengatasi ini, menggeser paradigma dari “mengajar untuk lulus” menjadi “mendidik untuk berkembang.”

Penjelasan Inti: Konteks Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 dan Fondasinya

Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah. Diterbitkan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perkembangan global, serta keragaman sosial-budaya Indonesia, peraturan ini menekankan adaptasi dinamis. Seperti yang disebutkan dalam pertimbangannya, pendidikan harus membangun manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter Pancasila—bukan sekadar transfer pengetahuan.

Hubungan dengan Prinsip Pembelajaran Mendalam, Asesmen, Karakter, dan Profil Lulusan

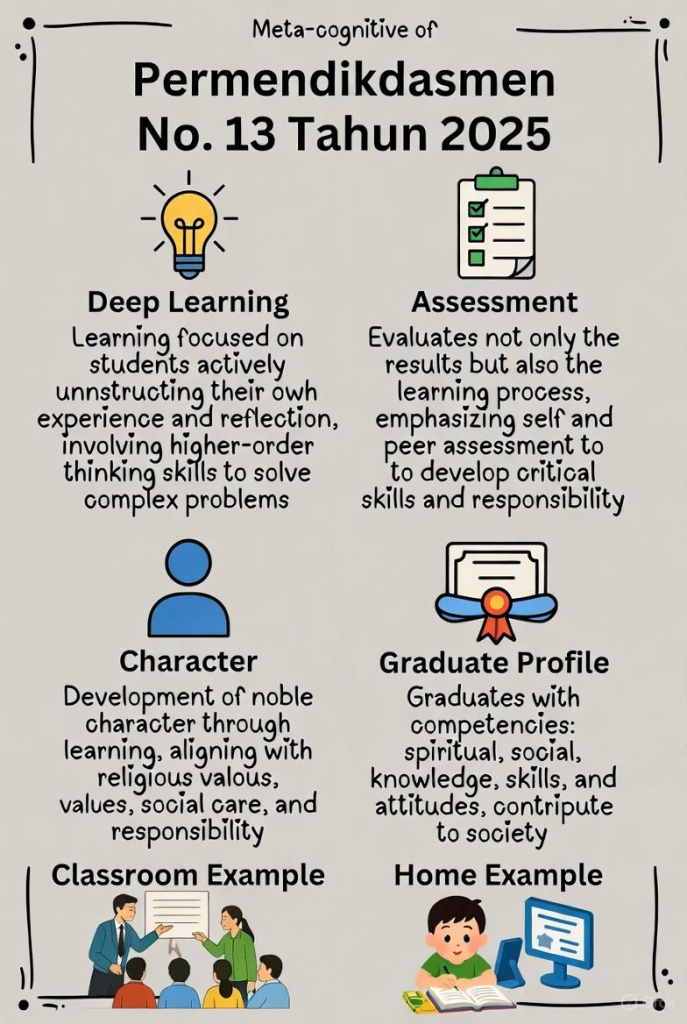

Perubahan ini selaras dengan Panduan STEM Nasional, Panduan Kokurikuler, serta Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Intinya:

- Pembelajaran Mendalam: Bukan hafalan dangkal, tapi eksplorasi konsep inti yang terhubung dengan kehidupan nyata. Ini didukung neurosains belajar, di mana otak anak belajar lebih baik melalui koneksi bermakna (seperti teori Carol Dweck tentang growth mindset).

- Asesmen: Bergeser dari tes sumatif ke formatif—mengukur proses, bukan hanya hasil. Ini terintegrasi dengan Tes Kemampuan Akademik (seperti di Kepmendikdasmen No. 95/M/2025), yang menjamin akuntabilitas tanpa menekan.

- Karakter dan Profil Lulusan: Berbasis 8 dimensi Profil Pelajar Pancasila (beriman, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dll.), seperti diuraikan dalam Permendikdasmen No. 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Karakter dibangun melalui refleksi dan diferensiasi, memastikan setiap murid berkembang sesuai potensinya.

Bayangkan kurikulum seperti pohon: akarnya adalah kerangka dasar (Pasal 3 Permendikdasmen 13/2025) yang fleksibel, cabangnya intrakurikuler-kokurikuler (Panduan Kokurikuler), dan buahnya adalah lulusan tangguh. Ini bukan revolusi mendadak, tapi evolusi yang berbasis sains—psikologi modern menunjukkan bahwa perubahan mindset guru/orang tua (dari fixed ke growth) bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 30%.

Strategi Praktis: Langkah-Langkah Bertingkat untuk Guru, Orang Tua, dan Anak

Untuk membuat perubahan ini nyata, berikut panduan konkret yang bisa diterapkan hari ini. Saya bagi bertingkat agar mudah diikuti, dengan pendekatan diferensiasi untuk kebutuhan beragam.

Untuk Guru: Integrasikan Pembelajaran Mendalam di Kelas

- Langkah 1: Rancang Aktivitas STEM Berbasis Masalah (Sesuai Panduan STEM). Mulai dengan pertanyaan terbuka: “Bagaimana kita mengurangi sampah plastik di sekolah?” Biarkan murid eksplorasi sains, teknologi, engineering, matematika secara terintegrasi. Waktu: 45 menit/sesi, 2x seminggu.

- Langkah 2: Gunakan Asesmen Reflektif. Setiap akhir pelajaran, minta jurnal: “Apa yang saya pelajari hari ini? Bagaimana ini terkait dengan nilai Pancasila?” Ini membangun dimensi bernalar kritis.

- Langkah 3: Kolaborasi Kokurikuler. Hubungkan mata pelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler, seperti klub robotik untuk gotong royong.

Untuk Orang Tua: Dukung di Rumah dengan Pendekatan Empatik

- Langkah 1: Framing Positif (Teknik NLP). Ganti “Kamu harus hafal ini!” menjadi “Bayangkan kalau kamu bisa memecahkan masalah ini seperti superhero—apa langkah pertamamu?” Ini anchoring mindset positif, didukung psikologi bahwa pujian spesifik meningkatkan dopamin belajar.

- Langkah 2: Aktivitas Harian Sederhana. Gunakan future pacing: “Tahun depan, apa yang ingin kamu capai dengan keterampilan ini?” Contoh: Masak bersama untuk matematika (ukur bahan) dan karakter (bersih-bersih gotong royong).

- Langkah 3: Refleksi Malam. Tanyakan: “Hari ini, apa yang membuatmu bangga?” Ini membangun kesadaran spiritual-modern, selaras dengan neurosains bahwa refleksi malam memperkuat memori jangka panjang.

Untuk Anak: Dorong Otonomi dengan Panduan Lembut

- Pilih usia: PAUD (main belajar), Dasar (eksplorasi), Menengah (proyek mandiri).

- Langkah Umum: Beri pilihan— “Mau belajar melalui gambar, cerita, atau eksperimen?” Ini diferensiasi yang membangun mandiri dan kreatif.

Contoh Nyata: Dari Kelas ke Rumah

Di Kelas (Ilustrasi Guru SD): Bu Rina, guru kelas 4, menerapkan Permendikdasmen 13/2025 dengan proyek “Desain Taman Sekolah Berkelanjutan.” Murid-murid (diferensiasi: kelompok visual, kinestetik, auditory) merancang taman menggunakan STEM—hitung luas (matematika), tanam bibit (sains), buat model 3D (teknologi). Asesmen? Bukan tes, tapi presentasi dan refleksi: “Bagaimana ini membantu bumi kita?” Hasil: Murid lebih antusias, nilai gotong royong naik 40%.

Di Rumah (Analogi Orang Tua PAUD): Pak Andi, ayah seorang balita, seperti pohon yang akarnya kuat tapi cabangnya fleksibel. Alih-alih PR hafalan, ia ajak anak “bermain pasar”: Hitung uang mainan (matematika), role-play belanja (karakter jujur). Ini selaras dengan kokurikuler—main sambil belajar Pancasila. Anaknya kini lebih percaya diri, dan Pak Andi merasa lebih terhubung.

Analogi sederhana: Dulu, mengajar seperti menuangkan air ke vas penuh—banyak yang tumpah. Kini, seperti menyalurkan sungai: Alirkan pengetahuan agar murid tumbuh organik.

Integrasi NLP, Neurosains, dan Kesadaran: Ubah Mindset untuk Dampak Abadi

Dari perspektif psikologi pendidikan (seperti teori Vygotsky’s Zone of Proximal Development), perubahan kebijakan ini mengajak kita reframing: Lihat kesalahan sebagai “pintu masuk” ke pemahaman mendalam, bukan kegagalan. Teknik NLP seperti meta-model (“Apa bukti yang mendukung pikiranmu?”) membantu guru/orang tua mempertanyakan asumsi lama, membuka ruang growth mindset.

Neurosains belajar menambahkan: Aktivitas berbasis masalah mengaktifkan hippocampus untuk memori kuat, sementara refleksi (dimensi spiritual-modern) menurunkan kortisol stres. Bayangkan anchoring: Mulai hari dengan afirmasi “Saya siap tumbuh bersama muridku”—ini future pacing visi lulusan Pancasila yang berempati dan inovatif.

Ringkasan Poin Penting

- Konteks Kebijakan: Permendikdasmen 13/2025 adaptasi kurikulum untuk IPTEK dan keragaman, selaras dengan STEM, kokurikuler, dan asesmen.

- Prinsip Utama: Pembelajaran mendalam + asesmen formatif + karakter via 8 dimensi Profil Lulusan.

- Manfaat: Dari hafalan ke holistik, didukung sains untuk mindset positif.

- Aksi Cepat: Mulai dengan satu aktivitas harian—lihat perubahan dalam seminggu!

Ajakan Refleksi: Mulai dari Diri Sendiri

Ambil napas dalam. Tulis satu kalimat: “Hari ini, bagaimana saya bisa menerapkan satu prinsip ini untuk murid/anakku?” Bagikan di grup guru/orang tua—karena perubahan dimulai dari refleksi kita. Ingat, seperti kata pepatah modern: “Pendidikan bukan tentang mengisi ember, tapi menyalakan api.” Mari nyalakan api itu bersama. Apa langkah pertamamu? Saya tunggu ceritamu di komentar!

Artikel ini terinspirasi dari kebijakan terkini Kemdikdasmen.